無限塾には、様々なプロフェッショナルを持つ大人や才能あふれる子どもたちが、合気道を学ぶことで日々の困難に打ち勝ち人生を豊かにしていこうとしています。「生徒インタビュー」の記念すべき第1回は、合気道歴3年のHazukiさん。出版社で働く若い女性が、なぜ合気道と向き合い、何を得たのか訊きました(文、撮影:すがわら)。

Hazukiさん

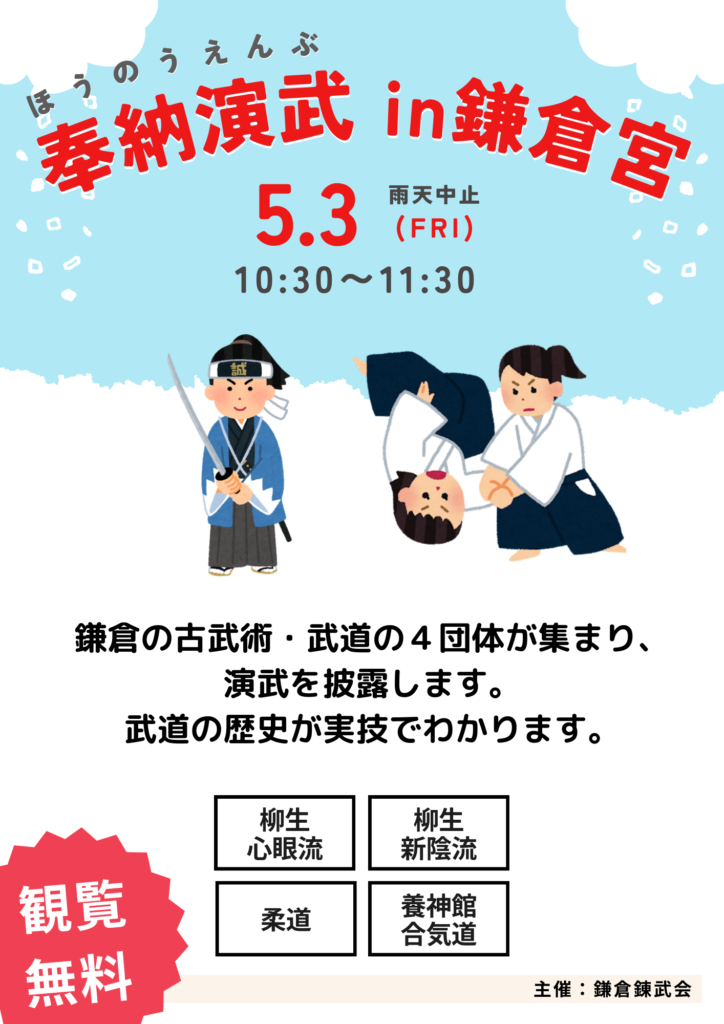

養神館合気道5級、合気道歴3年。入会前までスポーツ経験はゼロだった。普段は外資系出版社に勤務。趣味は読書・映画映画鑑賞・イラスト作成など。

ドラマの出る女性の袴姿に憧れて

—-合気道を始めたきっかけは何だったんですか?

合気道に興味を持ち始めた時期は、ちょうど仕事内容が営業から内勤に変わって時間とエネルギーに余裕ができた時期でした。

それまでは、営業として夜の9:30まで仕事をしている日々で、週末は運動するよりは寝た方がいい、という生活でした。それが一転、日常的に疲れない状況になりました。

じゃあ空いた時間で何かやってみようかな、と思っていたところ、あるドラマを観ていたら、ほんの少しの時間なんですが、袴を履いて合気道をしている女優が映って。それを観て「かっこいい!」と思ったんです。もともと着物などの和服が好きというのもあって袴に憧れを持ちました。

——エネルギーの矛先として、合気道以外に検討したものはあったんですか?

もともと小さい頃から水泳をやっていたのですが、黙々と1人でやる水泳は、今の自分には合わないことが分かっていました。適度に人と関わりながら、次のステップがわかりやすいのは合気道だったんです。

あとは過去に経験のある吹奏楽も考えたんですが、チームでやるものだと、仕事や趣味が忙しくなった時に休むことになって人に迷惑をかけたくないのもあり、最終的に合気道に決めました。

コロナが少し落ち着き、道場を再開した際もすぐに稽古に復帰した。最初はぎこちなかった技も、今は難なくこなす。

勝ち負けがないから気負わなくていい。自分の内面に集中できる。

——稽古を続けて3年になります。どうして合気道を続けられていると思いますか?

合気道は勝ち負けがなく、「誰々に勝たないといけない!」と気負うことがないからだと思います。だから、自分の内面に向き合うことができるんです。それまでできなかった技が、一つずつできるようになっていくのがとても楽しいんです。

あと、個人競技だから他の趣味と両立できる、というのもあると思います。変に強制力がない方がよい。私は趣味で絵や文章を書くのですが、稽古がイベントや締切とかぶると大変。その時は、少しだけ合気道の頻度を減らして、バランスを保っています。無限塾東京に都度払いのプランがあるのも安心ですね。

——常に忙しい状態でバランスを保っているんですね。疲れたりしないんですか?

何もしていないことへの焦燥感があるタイプなんです。小さい頃から毎日習い事をしていたからかもしれません(笑)。

あと、大学時代、国際教養系の学部に所属していたのですが、そこは2/3が帰国子女と留学生の学部で、私はそうではない1/3でした。

地元では得意だと思っていた英語が、自分よりも圧倒的にできる人が多い環境になり、違う土俵で戦うことの大切さを知りました。だから常に、自分を向上させる何かをしていたんだと思います。

合気道でマッサージいらず?

——熱心に合気道を続けていますが、何か日常で変化はありましたか?

まず、姿勢が良くなったのは大きいと思います。

今も昔もデスクワークなので身体が固まるんです。だからマッサージには定期的に行かないと肩とか腰が辛くて。

でも、合気道をはじめて、周りの人から姿勢を褒められることがすごく増えましたし、しばらくしてマッサージに行かなくてもいい自分に気づいたんです。普通に仕事していても、辛くならなくなったというか、マイナスの状態にならなくなりましたね。

——姿勢を良くしたい、って方とても多いですよね。稽古だけで姿勢が良くなったんですか?

創始者の塩田先生の言葉で、【行住坐臥 一切の時勢 これ最善の道場】、って言葉があるじゃないですか?

畳の上だけでなく、日常が合気道の修行であるという言葉。あれを意識して日々過ごすようになったのが大きいと思います。電車に乗っているときも猫背を直すなど立ち方に気をつけています。

堂々としていると、街で絡まれることも減った

——姿勢に気をつけて、他に良いことはありましたか?

姿勢が良くなって、街や電車の中で変な人に絡まれることが明らかに減りました。合気道で撃退したわけではなく(笑)、たぶん背筋を伸ばして堂々としているからなんだと思います。

——周りの方と合気道の話はしますか?

仕事で海外の人と話をする機会が多いのですが、印象づける話のネタになります。会議が始まる前の雑談のときに、合気道の話は鉄板です!興味を持った人には、意識を集中させる訓練だよーと言ってます。話題がかぶらないので、すぐ覚えてもらえます。

袴が履けるようにがんばります!

——最後に、今後の意気込みを教えてもらえますか?

当面の目標はやっぱり、袴を履けるようになる初段を取ることです。そのためには、仕事などとバランスを取りながら、長く続けたいと思っています。

女性にもどんどんと入ってもらえるように、みんなでサポートしていきたいですね。

——ありがとうございました!初段を取ったらまた、合気道の深さが見えてきて更にハマると思います!

はい!がんばります!

のコピー-1024x1024.png)

のコピー.png)